Dei Dott. Giovanni Bignone e Dott.sa Enza Bruscolini

- Introduzione

- Fisiopatologia medievale

- Medicina e religione

- La medicina araba

- La scuola salernitana

- La terapia

- Rimedi erboristici

- La visita medica

- Le prime anestesie

Introduzione

Nel medioevo le conoscenze mediche risentono della crisi culturale, politica ed economica che fa seguito al crollo dell’impero romano d’occidente .

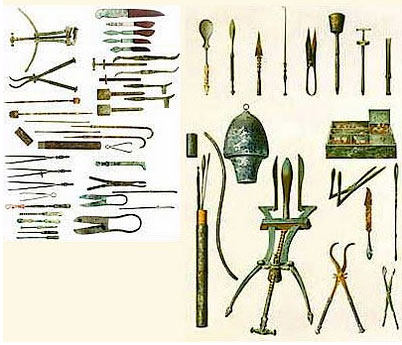

Se nel mondo antico la sapienza medica pratica era arrivata a livelli consistenti (i romani avevano appreso dagli etruschi la tecnica di costruzione di protesi odontoiatriche in oro, e negli scavi di Pompei sono stati ritrovati bisturi, sonde chirurgiche , aghi per sutura e addirittura un anoscopio per le malattie delle emorroidi), con le invasioni barbariche si verificano rivolgimenti sociali che portano ad una scomparsa della vecchia classe dirigente patrizia romana e alla perdita di molte conoscenze tecnico-scientifiche antiche.

strumenti chirurgici romani

E’ il mondo bizantino che continua a portare avanti la cultura antica, nella tradizione ellenistica, rinnovandola e mescolandola alle nuove idee dei popoli che dall’Europa e dall’Asia si affacciano sul Mediterraneo.

Nel mondo classico il padre della medicina era considerato Ippocrate, greco, che visse nel 450 a. C., primo a comprendere che la malattia non aveva cause sovrannaturali, ma dipendeva da alterazioni dell’organismo e dell’ambiente che lo circonda. Egli formulò i concetti di diagnosi e di prognosi e , in accordo col suo predecessore Polibio di Kos, riteneva la malattia conseguenza di uno squilibrio tra gli umori che costituivano il corpo umano.

E’ interessante considerare che questa concezione è durata fino ai tempi moderni con la medicina del XIX secolo, ed ha lasciato tracce nel parlar comune… ( quando si parla di accesso di bile, di tipi flemmatici, di carattere sanguigno ecc. si fa riferimento senza saperlo a queste idee).

Ippocrate usava medicamenti a base di erbe ma soprattutto consigliava di aiutare i naturali processi di guarigione spontanea (vis sanatrix naturae) inducendo l’eliminazione degli umori in eccesso con l’uso di clisteri, purganti, salassi o provocando il vomito.

Elaborò un codice deontologico, il giuramento d’Ippocrate, tuttora in uso, e stabilì una distinzione tra la medicina e la chirurgia asserendo che il “mal della pietra” ovvero la calcolosi vescicale, all’epoca frequentissima,per ragioni alimentari , andava lasciata al chirurgo.

E’ interessante notare come per tutta l’antichità e fino al XIX secolo le figure del medico e quella del chirurgo rimangono separate, con compiti diversi, e bisogna attendere il mondo moderno perché le due figure professionali siano riunite in una unica laurea in medicina e chirurgia.

Nel medioevo erano diversi anche nell’abbigliamento:il medico portava ricche vesti e abiti sontuosi, il chirurgo era vestito con abiti corti e succinti, era un “praticone” ed occupava un posto gerarchicamente di rango inferiore.

Le teorie di Ippocrate furono riprese da Galeno (131-201 d.C.) il quale ebbe gran successo a Roma dove, come medico dei gladiatori, poté praticare tutti gli interventi di chirurgia e traumatologia allora conosciuti e approfondire conoscenze di anatomia anche con le autopsie dei gladiatori morti ma soprattutto con le vivisezioni dei maiali, che egli considerava l’animale più simile all’uomo. Questo ebbe alcune conseguenze nei secoli successivi.

Fisiopatologia medievale

La fisiopatologia medievale si fonda essenzialmente sulla dottrina dei quattro umori sistematizzata da Galeno sulla base dell’antica teoria degli elementi, di derivazione ippocratica ed empedoclea.

In sintesi:

Tutte le cose che stanno sotto il cielo sono formate da quattro elementi fondamentali: la Terra, l’Acqua, l’Aria ed il Fuoco, che posseggono, a coppie, le quattro qualità fondamentali dei corpi: il caldo, il freddo, il secco e l’umido.

Il Fuoco è di natura calda e secca, l’Aria calda e umida, l’Acqua fredda e umida, mentre la Terra sarà

di natura fredda e secca.

Nel corpo umano ci sono quattro umori: sangue caldo umido,che partecipa della natura dell’aria e ha sede nel cuore, flemma freddo umido, che partecipa della natura dell’acqua e ha sede nella testa, bile gialla caldo secca, che partecipa della natura del fuoco e ha sede nel fegato, bile nera freddo secca, che partecipa della natura della terra e ha sede nella milza.

La sproporzione fra questi umori o la corruzione di uno di essi si credeva che causasse la malattia.

A seconda della prevalenza di uno o dell’altro umore nell’economia generale dell’organismo si possono avere quattro complessioni, cioè quattro tipi fondamentali di costituzione fisica: il tipo sanguigno, pingue e gioviale, allegro e rubicondo, propenso al cibo e a Venere, il collerico, magro, gracile, di bel colore, irascibile, astuto, generoso e avido di onore, il flemmatico grasso e torpido, ozioso e poco intelligente, il melancolico magro, debole, terreo, avaro, triste.

Ovviamente ognuna di queste “complessioni-limite” può essere temperata dal concorso degli altri umori. Inoltre, questi umori sono soggetti a prevalere o a diminuire a seconda dei momenti della giornata: infatti

nelle prime tre ore del mattino e nelle ultime della sera prevale il sangue, la collera nelle sei ore in mezzo al giorno, la melancolia nelle prime tre ore della sera e nelle ultime tre del giorno, mentre nelle sei ore a mezzo della notte domina la flemma. Il sangue è in eccedenza in primavera, in estate la bile gialla ovvero la collera, d’autunno la flemma e d’inverno la bile nera.

Anche le età dell’uomo sono caratterizzate dalla prevalenza dei quattro umori: la flemma, fredda e umida, prevarrebbe nella puerizia, il sangue nella giovinezza, la collera nella maturità mentre la melancolia, fredda e secca, sarebbe l’umore predominante nella vecchiaia avanzata.

Bisogna tenere conto che i principi che regolano la complessione nell’uomo sono i medesimi che presiedono le caratteristiche di tutto ciò che, vivente o non vivente in senso stretto (animali, piante, minerali) sta sotto il cielo della Luna e che la complessione di questo può influire sull’uomo in vario modo, e principalmente attraverso l’alimentazione, dove ciò che viene ingerito si trasforma in tutto o in parte in membra attraverso la digestione.

Questi concetti di interrelazione tra uomo e mondo circostante sono molto antichi,sono presenti anche nelle filosofie orientali e oggi sono ripresi dalle teorie moderne della medicina olistica ,della psicologia e dalla

moderna medicina generale.

Ne deriva che la cura dell’individuo attraverso l’igiene del corpo e della vita quotidiana è indispensabile per il mantenimento della buona salute. Purtroppo le condizioni igieniche del popolo erano pessime, con l’assenza di fognature efficienti e con l’alimentazione povera basata soprattutto su cereali e legumi si sviluppavano spesso infezioni ed anche epidemie che mietevano molte vittime. Quando pensiamo a quel periodo dobbiamo sempre considerare la realtà sociale e culturale dell’epoca, in particolare il ruolo fondamentale del clero, che deteneva tutta la cultura e le conoscenze dell’epoca essendo l’unico ceto che sapeva leggere e scrivere.

Medicina e religione

Nel mondo medievale la religione poneva Dio al centro del mondo come motore immobile di tutte le cose, creatore del cielo e della terra e dell’uomo, corpo ed anima e tutto era visto in funzione di questo ordine e della gerarchia che ne derivava:Dio,clero, nobiltà, popolo.

La malattia era vista come un sovvertimento di questo ordine e veniva considerata dunque conseguenza di un peccato. Quindi il male era una forma di espiazione delle colpe commesse, e la cura del corpo era inscindibile dalla confessione dei peccati e dalla penitenza .

Un grande merito della Chiesa fu lo sviluppo degli ospedali: il cristianesimo favorì il concetto che la malattia era una conseguenza del peccato originale commesso da Adamo ed Eva e la sofferenza era espiazione dei peccati.

La carità , virtù cristiana per eccellenza, favorì la fondazione da parte dei monaci di strutture di accoglienza per i malati, Hospitales diffusi soprattutto vicino ai monasteri e alle chiese che si trovavano lungo le vie dei pellegrinaggi che avevano meta Roma, Santiago, Gerusalemme.

In questi ospizi venivano accolti gli infermi, gli orfani, i vecchi senza assistenza, i poveri.

I monaci ebbero dunque il merito, oltre che di conservare i testi medici ricopiandoli, anche di fornire una assistenza empirica al popolo, basata soprattutto sulla conoscenza delle piante medicinali, coltivate nei monasteri nell’”orto dei semplici”, a cui si affiancavano, non meno importanti, le preghiere, la confessione ed i riti propri della religione.

In ogni monastero, il frate cappellano è incaricato dell’accoglienza dei poveri e dei pellegrini che sono ospitati in un locale vicino alla porta della casa, l’hospitalia (nel senso etimologico del termine la camera per gli ospiti). La presenza, tra gli assistiti, di infermi e di malati ispira presso i monaci che li accolgono nelle infermerie o in ospedali, delle preoccupazioni di ordine medico.

I religiosi, fondando i primi ospedali, curando i poveri con la carità hanno seguito le parole del Cristo di cui San Matteo si è fatto eco: «Guarite i malati, resuscitate i morti, purificate i lebbrosi».

Ci furono anche dei problemi.

Tutto il sapere- e quindi anche l’arte medica- non poteva essere in contrasto con il principio di autorità espresso dalle sacre scritture e tutto doveva essere avallato dall’autorità della Chiesa.

La Chiesa in effetti apprezzò e approvò le teorie di Galeno, che alla teoria ippocratica degli umori aggiungeva quella aristotelica dello spirito vitale o pneuma:

- Il Pneuma o Spirito (successivamente, dagli autori cristiani sarà interpretato come “anima”) una volta penetrato attraverso la respirazione nel corpo giunge al cervello al cuore ed al fegato organi che controllano le specifiche funzioni dell’organismo: movimenti e sensi, sangue e temperatura, metabolismo e digestione.

- La malattia è dovuta allo squilibrio di opposte qualità: caldo e freddo, umido e secco che alterano lo stato di benessere.

- La guarigione è legata al riequilibrio delle stesse per eliminazione di quella eccedente, la materia peccans.

- Compito del medico è quello di favorire queste espulsioni somministrando: emetici, purganti, clisteri e salassi.

Galeno da Aristotele acquisisce inoltre la «concezione finalistica della natura» per cui ogni organo umano è perfetto in quanto creato dal demiurgo secondo una finalità precisa.

Pertanto il medico nel suo operato deve riconoscere e assecondare una generica finalità della natura.

Questa concezione teologica insieme a quella del Pneuma era confacente al concetto cristiano di anima e di provvidenza e quindi la Chiesa, nei secoli successivi, abbracciò le teorie galeniche elevandole in certo qual

modo, per oltre mille anni, a dogma indiscusso del sapere medico.

Le conseguenze sono state:

- rigetto di ogni nuova teoria o conoscenza che se contrastante con quella galenica sarà considerata eretica.

- esasperazione di alcune terapie da lui proposte ma verificatesi inutili se non dannose. Così si continuò a far uso di un micidiale miscuglio, attribuito a Mitridate ma rielaborato da Galeno , la Teriaca (dal greco Therion, vipera). Si trattava di un miscuglio di 62 sostanze, dall’asfalto alla cannella, dalla gomma arabica alla trementina, mescolate a parti di vipera tritate che veniva ingerito dopo essere stato lungamente bollito cosa che fortunatamente evitava conseguenze devastanti.

- abbandono delle nozioni acquisite in campo igienico, aggravato anche da una confusa lettura della sua teoria sulla funzione dei pori per cui si arrivò a sostenere che era pericoloso lavarsi! Nel XXXVI capitolo della regola di San Benedetto dedicato agli infermi, V secolo, si legge Balnearum usus infirmis quotiens expedit offeratur – sanis autem et maxime iuvenibus tardius concedatur (Si conceda loro l’uso dei bagni, tutte le volte che ciò si renderà necessario a scopo terapeutico; ai sani, invece, e specialmente ai più giovani venga consentito più raramente)

- iterazione di alcune pratiche basate su una errata interpretazione delle sue teorie.

Un esempio è la terapia delle ferite: Galeno asseriva che la guarigione delle ferite avveniva dopo la formazione del pus che oggi noi sappiamo essere segno di infezione. Pertanto lo definiva “bonum et laudabile” e coerentemente con la sua teoria umorale, lo aveva identificato con la “materia peccans” da eliminare: «ubi pus ibi evacua».

I medici medioevali quindi, salvo rare eccezioni, considerando queste asserzioni come un dogma trattavano le ferite con impiastri od olio bollente proprio per favorire la formazione del pus.

I trattati di Galeno, trascritti dai monaci amanuensi benedettini, furono il principale testo di medicina utilizzato nel medioevo. Avevano buone descrizioni di alcune malattie, ma anche dei limiti notevoli: non conoscevano la circolazione del sangue (scoperta da Vesalio solo nel ‘500), e siccome il maiale usato per gli studi anatomici non ha la appendice, non conoscevano le cause dell’appendicite.

La società medievale era rigidamente gerarchica e anche il sapere era sottoposto al principio di autorità: quello che era scritto nei testi , nei libri, quello che era sancito dagli autori antichi non poteva essere messo in discussione! Anche se contrario all’evidenza!

Ecco un esempio curioso:

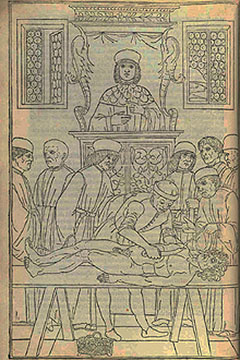

Autopsia in epoca medioevale

Per molti secoli le pratiche autoptiche, usuali nel mondo romano, erano state abbandonate non perché esplicitamente proibite dalla Chiesa ma perché ritenute inutili in quanto si riteneva perfetta e indiscutibile l’anatomia descritta da Galeno.

In effetti nel 1340 il papa avignonese Clemente VI preoccupato per le ricorrenti epidemie di peste, concesse l’autorizzazione a praticarle per ottenere informazioni sulla natura del contagio.

In ogni modo nelle Università l’autopsia veniva eseguita da un inserviente, spesso un Cerusico a veste corta, che man mano descriveva gli organi sezionati. A distanza assisteva un Medico, assiso su uno scranno.

Nelle circostanze in cui ci si trovava di fronte a situazioni non coincidenti con quelle descritte da Galeno era il Medico che doveva esprimersi su questi reperti anomali. Sistematicamente egli giungeva alla conclusione che quella situazione, nonostante fosse evidente ed oggettiva, rappresentava uno scherzo della natura, in quanto incompatibile con l’anatomia galenica!

Significativo il caso dell’omero che pur essendo di forma diritta era stato descritto erroneamente dal medico romano come curvo. Per secoli, al riscontro autoptico, si negò questa evidenza continuando a ritenerla uno scherzo della natura.

Questo atteggiamento spiega il fatto che nonostante la ripresa della pratica autoptica in molte università e da parte di illustri maestri le scoperte più importanti e significative in campo anatomico avverranno soltanto alcuni secoli dopo.

Per molti secoli le pratiche autoptiche, usuali nel mondo romano, erano state abbandonate non perché esplicitamente proibite dalla Chiesa ma perché ritenute inutili in quanto si riteneva perfetta e indiscutibile l’anatomia descritta da Galeno.

In effetti nel 1340 il papa avignonese Clemente VI preoccupato per le ricorrenti epidemie di peste, concesse l’autorizzazione a praticarle per ottenere informazioni sulla natura del contagio.

In ogni modo nelle Università l’autopsia veniva eseguita da un inserviente, spesso un Cerusico a veste corta, che man mano descriveva gli organi sezionati. A distanza assisteva un Medico, assiso su uno scranno.

Nelle circostanze in cui ci si trovava di fronte a situazioni non coincidenti con quelle descritte da Galeno era il Medico che doveva esprimersi su questi reperti anomali. Sistematicamente egli giungeva alla conclusione che quella situazione, nonostante fosse evidente ed oggettiva, rappresentava uno scherzo della natura, in quanto incompatibile con l’anatomia galenica!

Significativo il caso dell’omero che pur essendo di forma diritta era stato descritto erroneamente dal medico romano come curvo. Per secoli, al riscontro autoptico, si negò questa evidenza continuando a ritenerla uno scherzo della natura.

Questo atteggiamento spiega il fatto che nonostante la ripresa della pratica autoptica in molte università e da parte di illustri maestri le scoperte più importanti e significative in campo anatomico avverranno soltanto alcuni secoli dopo.

La medicina araba

Un contributo importante al progresso della medicina medioevale fu dato dagli Arabi.

L’occupazione della penisola iberica ebbe ricadute non solo sul progresso della medicina ma anche sulla conservazione e la divulgazione dei testi antichi.

A Siviglia, Toledo, Cordova si fondarono grandi biblioteche e nuove scuole di medicina. Presto comparvero grandi figure, come Rhazes (al-Razi), 865-925, alchimista e medico rinomato per la sua diagnostica, fondatore della medicina araba , creò un ospedale a Bagdad.

Egli descrisse la diagnosi differenziale tra il vaiolo e la varicella, diede importanza all’esame clinico del malato, descrisse le alterazioni del polso, scrisse il liber de pestilentia con una delle prime descrizioni della peste; grande saggio, diceva “Tutto ciò che troviamo nei libri ha molto meno valore dell’esperienza di un medico che pensa e ragiona”, e “La medicina non è facile che per gli imbecilli, i medici seri scoprono sempre delle difficoltà”.

Altro grande fu Maimonide, ebreo di Cordova, che con l’avvento dei califfi Almoadi, arabi intolleranti, dovette trasferirsi prima in Marocco e poi in Egitto, dove divenne famoso come medico del Gran Visir anche del Saladino. A lui si devono un trattato sui veleni e sugli antidoti e soprattutto un libro di consigli Regimen Sanitatis scritto per il figlio del Gran Visir, ipocondriaco affetto da grossi problemi digestivi, nel quale prescrive norme igieniche attualissime riguardanti soprattutto lo stile di vita e che anticipa la moderna psicosomatica.

Da ricordare anche Avicenna (Ibn Sina), 980-1037, principe dei medici arabi, introduce in terapeutica dei medicamenti minerali originari dell’India (borace, allume, solfato di ferro), e nell’arte galenica, la doratura delle pillole, credendo alle virtù terapeutiche dei metalli preziosi o forse alla potenza suggestiva e seduttrice dell’oro. Scrive numerosi libri, tra cui il Canone della Medicina che testimonia conoscenze mediche dell’epoca e contiene più di 700 rimedi.

Quest’opera sarà utilizzata sino alla metà del XVII secolo.

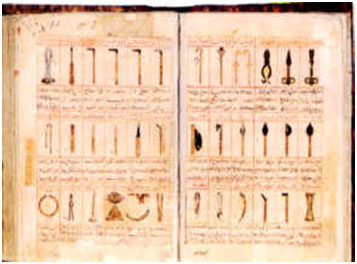

Soprattutto Abulcasis che sarà un grandissimo chirurgo. A lui si deve la legatura dei vasi, la descrizione di interventi complessi per tumore della mammella o del testicolo, per ernia, per riduzione di fratture particolari, quali quelle dell’osso nasale, del femore, del bacino, l’utilizzo della tracheotomia, e l’ideazione di strumenti chirurgici originali.

È fuor di dubbio che l’occidente deve moltissimo al mondo arabo. Quest’ultimo ebbe modo di attingere liberamente, nei contatti e scontri con l’impero bizantino, alla tradizione romana, greca ed alessandrina tramandataci con i manoscritti dei più grandi medici dell’antichità, laddove in occidente quella straordinaria cultura rimase imprigionata nelle biblioteche dei grandi monasteri.

Ciò li preservò dalla distruzione portata dalle orde barbariche che devastarono ripetutamente l’Italia, ma li escluse anche dalla libera circolazione e quindi dalla conoscenza più capillare.

Gli arabi, per credenza religiosa e per prescrizione coranica, dovevano favorire l’igiene personale e seguire una dieta particolare e ciò li favorì nella prevenzione di alcune malattie infettive epidemiche. Inoltre, come prescritto anche dalla chiesa cristiana, dovevano astenersi nella vita di ogni giorno, dagli atti cruenti e così si spiega la sostituzione nella medicina araba del bisturi tagliente con il cauterio, un ferro arroventato che tagliava e assicurava l’emostasi contemporaneamente.

Con la prima crociata, nella quale giocarono un ruolo importantissimo Genova e Guglielmo l’Embriaco, si intensificarono gli scambi culturali col mondo arabo e i testi di questi autori arabi, più avanzati rispetto a quelli in uso nel mondo occidentale, furono tradotti in latino.

Gli Arabi portano nuove conoscenze nella matematica, nell’astronomia, nella botanica. Conoscono l’arte della distillazione delle essenze, inventano l’alambicco, estraggono l’alcool e pongono le basi della moderna chimica e dunque della moderna farmacologia.

La scuola salernitana

In questa corrente di amalgama culturale che vede il nascere di quella che sarà la scienza moderna si evidenzia la figura di Federico II di Svevia, re di Napoli,personaggio eclettico colto e modernissimo,che fonda la prima grande università europea: la Scuola Medica Salernitana alla fine del XII secolo, vero ponte tra il mondo classico e quello del medioevo.

Fondata secondo la leggenda da quattro maestri, Helinus ebreo, Pontus greco, Adela arabo, Salernus latino, raggiunse il massimo splendore tra il 1100 ed il 1300 con grandi medici, in particolare Costantino l’Africano e Trotula de Ruggero, donna,molto bella anche e gran femminista, che scrisse un trattato de mulierum passionibus in ante e post partum in cui da consigli su gravidanza parto e puerperio e cura e alimentazione del bambino e sapeva eseguire interventi chirurgici ginecologici. Fu sposa di un medico Giovanni Plateario, capostipite di una illustre famiglia di dotti medici salernitani.

Niccolò Sanernitano direttore della Scuola verso il 1150 è probabilmente l’autore del Qui pro quo e dell’Antidotarium, prima delle farmacopee di tipo moderno con composizione e proprietà dei preparati destinati a scopi pratici.

Così, nel trattato Spongia soporifera sono citate le sostanze narcotiche da respirare a fini anestetici: oppio, mandragora, cicuta, mora, lattuga, edera. Quando era necessario ridare forze al paziente, del succo di finocchio è posto nelle narici. Un certo numero di sostanze appartengono alla medicina araba.

Quest’opera sarà il Codice degli Apotecari durante il regno di San Luigi.

La Scuola di Salerno acquisisce soprattutto notorietà per la pubblicazione nel 1066, della Regola Sanitaria Salernitana, raccolta di regole igieniche per un modo di vita vicino alla natura ed una sdrammatizzazione della malattia.

Alcuni precetti come questi sono rimasti celebri: “Se tu venissi a mancare di medici eccone tre eccellenti: l’allegria, la tranquillità e dei pasti moderati”; “Può un uomo morire quando la salvia fiorisce nel suo giardino?”.

La Scuola Medica Salernitana sottrae il sapere medico all’egemonia ecclesiastica e lo riporta in ambito laico restituendo in particolare dignità alla chirurgia.

Già nel 1130 Ruggero II aveva emanato una legge che obbligava chi volesse esercitare la medicina a sostenere una prova di abilitazione presso una commissione da lui eletta, fatta eccezione per chi proveniva dalla scuola di Salerno.

Nel 1224 Federico II stabilì che il corso doveva durare non meno di cinque anni, seguiti da un anno di praticantato presso un medico esperto. I limiti erano ancora molti:ad esempio non conoscevano la circolazione del sangue, scoperta solo da Vesalio nel 1500; ma i medici della scuola sapevano praticare anche interventi oculistici per la cataratta e introdussero nella clinica l’osservazione delle urine.

La terapia

La tradizione dell’uso delle erbe come medicinali, anche se accolta dai monaci, è di origine pagana, perché erano i contadini abitanti del pagus, cioè del villaggio, a coltivare negli orti e nei campi quelle piante dalle prodigiose qualità; tutto questo costituiva la medicina semplice che molto spesso finiva per completare la medicina dei dotti.

I medici fino al 1200 erano molto pochi e le terapie poco efficaci. In compenso vi era una discreta pratica nella cura delle ferite e delle fratture per conseguenza delle guerre e degli infortuni agricoli.

Prima della diffusione della scienza medica, l’uso delle piante medicinali rappresentava l’unico metodo per curare varie malattie. Le proprietà attribuite ai rimedi naturali si basavano soprattutto sulle qualità simboliche che erano loro assegnate, oltre che sull’effetto reale.

Spesso le erbe hanno effetti tossici e potevano uccidere se la dose era sbagliata. La conoscenza delle erbe era peculiare soprattutto delle donne ed ecco come dalla figura della maga guaritrice si passa facilmente alla figura della strega.

Nel Medio Evo vigeva il principio del “contraria contrariis curentur” inteso nel senso di usare farmaci di origine animale, vegetale o minerale, con qualità (freddo, caldo, umido, secco) opposte a quelle della patologia che si voleva curare, ipotizzando un meccanismo di “contrappeso e bilanciamento” rispetto al disequilibrio presente nel malato. Inoltre ci si basava sulla dottrina della “segnatura” (analogia), secondo cui, specie nel caso di analogie nella forma tra piante e corpo umano, si dovevano usare specifiche parti vegetali per curare quelle con cui vi era una presunta similitudine formale (è il classico caso della mandragora): similia similibus curentur.

Ma ciò valeva anche per l’uso terapeutico degli animali, di cui, ad esempio, si mangiava il cervello per aumentare la memoria, ecc., sempre in base alle stesso principio analogico, uno dei capisaldi del pensiero medievale.

Il tutto doveva comunque servire solo di ausilio alla capacità innata della natura di ridare la salute al malato (vis sanatrix naturae), dopo che la malattia aveva superato le sue quattro fasi classiche: principium, augmentum, status, declinatio.

La guarigione si aveva con la cottura della materia peccans e con la sua espulsione dal corpo (da cui l’uso dei diuretici, dei purganti, degli emetici e del salasso, praticato sia con tagli da cui far fuoriuscire il sangue, sia con le sanguisughe, usate anche per la guarigione delle ferite rimaste aperte per molto tempo).

Rimedi erboristici

La medicina erboristica si basava sulle tradizioni popolari ma anche sulle superstizioni.

I “manuali” farmacologici raccomandavano ad esempio di raccogliere le erbe medicinali in particolari giorni dell’anno considerati magici.

I rimedi erano sì basati prevalentemente su pozioni e decotti di erbe, ma anche su vermi di terra, urine ed escrementi animali.

Alcuni manoscritti medici contemplano centinaia di sostanze terapeutiche, con la convinzione che ogni sostanza esistente in natura potesse essere utilizzata.

I cataplasmi (crusca, acqua e senape) davano sollievo alle articolazioni infiammate e aiutavano a curare le infezioni.

Le purghe erano usate per espellere la malattia dal corpo.

Impasti calmanti di erbe polverizzate e miele servivano a curare ulcere cutanee, mal di gola e mal di stomaco.

L’uso di piante curative in molti casi si mescolava con riti e formule magiche.

La LACHNUNGA (secolo XI): è un libro (oltre che una pianta) che contiene rimedi alle malattie e in particolare preghiere in latino da recitare sugli ingredienti, per difendersi da agenti invisibili e spiriti ostili, quali elfi, demoni e streghe.

Una delle cause più frequenti di malattie erano infatti gli incantesimi degli elfi, esseri invisibili individuati dalla tradizione cristiana come demoni. Erbe, piante, parti di animali e feci e urine di questi sono gli ingredienti classici delle pozioni.

MANDRAGORA: chiamata ancora oggi in Germania Hexenkraut, “erba delle streghe”, la mandragora è una radice nera all’esterno e candida all’interno, con una vaga forma umanoide che ha portato la fantasia antica e medievale a rappresentarla come una sorta di omuncolo vegetale. Veniva usata per curare infezioni agli occhi, ferite, morso di serpenti, mal d’orecchie, gotta e calvizie. Bisognava raccoglierla con la luna piena altrimenti l’omuncolo urlava, e con i guanti.

In effetti contiene degli alcaloidi che sono tossici se vanno a contatto con la pelle.

FIORI DI SALICE E PIOPPO: erano usate per combattere l’impotenza.

QUERCIA e SALICE: venivano utilizzate per la febbre.

CRANIO DI UCCELLO: avvolto in pelle di cervo curava le emicranie, cervello mescolato con unguento ed infilato nel naso era ritenuto efficace contro i dolori di testa.

RENI e TESTICOLI ESSICATI: polverizzati e somministrati col vino curavano l’impotenza.

FECI DI GATTO: efficaci contro le calvizie o la febbre quartana.

VERMI CON NODI GIALLI: triturati e mescolati alla birra servivano a curare l’itterizia; erano scelti con nodi gialli per combattere il giallo della pelle del malato. In effetti molti rimedi erano scelti per somiglianza con i sintomi del male da curare, secondo il principio “similia similibus curentur”, principio ancora oggi sostenuto dagli omeopati.

La visita medica

Originalmente i medici assistevano i loro pazienti recandosi a casa loro oppure il paziente poteva essere portato dal medico; la visita del paziente consisteva sopratutto nella ispezione di sangue, feci, urina e nell’esame del polso.Le funzioni naturali, quali lo starnuto, erano considerate il modo migliore per conservare la salute.

Quando c’era un aumento di qualunque umore o liquido organico si poteva riequilibrarlo tramite sudore, lacrime, feci o urine. Se questi sistemi naturali non bastavano, insorgeva la malattia!

I medici medioevali consigliavano la prevenzione, l’esercizio, una buona dieta ed un sano ambiente.

Uno dei mezzi diagnostici preferiti era l’uroscopia,cioè l’osservazione delle urine per cui il colore delle urine del paziente e talora il sapore era esaminato per determinare il trattamento.

Un altro aiuto diagnostico includeva tastare il polso ed esaminare campioni di sangue.

Il sangue era esaminato per la viscosità, temperatura, scivolosità, sapore, schiumosità, rapidità di coagulazione, e le caratteristiche degli strati in cui si separava.

Sangue, feci e urine misuravano l’equilibrio degli umori in un individuo.

L’esame del polso non era per valutare e misurare il flusso del sangue, non essendo i medici medievali a conoscenza della circolazione, ma piuttosto per la forza del battito cardiaco.

I libri di medicina erano consultati per definire se fosse necessario un salasso, se il paziente dovesse riposare o esercitarsi e se fosse necessario un cambiamento della dieta, o quale medicamento o erba dovesse essere somministrata.

È interessante osservare che sebbene l’artrite ed i reumatismi fossero le malattie più comuni, i libri delle erbe e i medici prescrivevano soprattutto rimedi per malanni relativi agli occhi.

I salassi erano comunemente impiegati per recuperare la salute e l’”umore” del paziente, ed anche le sanguisughe erano usate per succhiare sangue ai pazienti.

Gli unguenti erano molti e gli intrugli da prendere per bocca o da applicare sul corpo erano molto numerosi.

Di fronte alle malattie gravi in realtà però non vi erano rimedi efficaci: basti pensare alla lebbra e alla follia. In effetti, in quest’ultimo caso, spesso si confondevano i malati di mente con gli indemoniati, soprattutto nel caso degli epilettici, e si cercava di curarli con lunghe sedute di esorcismo nella speranza di liberarli dai demoni loro persecutori.

Strumenti arabi per chirurgia oculare

Le prime anestesie

Gli antichi chirurghi avevano a disposizione un’ampia gamma di antidolorifici e sedativi, a cominciare dagli estratti del papavero da oppio (morfina), dai semi di giusquiamo (scopolamina), dallo stramonio e dalla radice di mandragora. Tutte queste piante fanno parte della famiglia botanica delle Solanacee ed erano conosciute già in epoca romana.

Queste sostanze, finemente triturate o ridotte in polvere o estratte come tintura, erano inalate oppure ingerite, disciolte in vino, aceto, latte od olio, miele o grasso, oppure sotto forma di pillole, o di infuso e decotto. Erano somministrate, singolarmente o mescolate in varia composizione tra loro, secondo dosaggi prestabiliti, al paziente, prima dell’intervento chirurgico, per indurre il sonno, che, almeno nell’auspicio del chirurgo, doveva durare tutto il tempo dell’intervento.

Celso ne parla diffusamente nel libro V del De Medicina, dedicato alle terapie farmacologiche.

Il papavero da oppio (Papaverum somniferum) era largamente utilizzato, principalmente come antidolorifico. Il succo essiccato (oppio grezzo) estratto della sue capsule non ancora mature, dosato in gocce, veniva mescolato ad altre erbe e sostanze e somministrato in pillole o disciolto nel vino, nello zibibbo o nell’acqua.

Del giusquiamo si utilizzavano le foglie, la radice e il succo. La sua era un’azione antispasmodica, calmante, analgesica, narcotica e midriatica. Induceva assopimento e poi sonno profondo con sogni spaventosi.

Dello stramonio erano utilizzate in medicina le foglie ed i semi che esercitano azione antispasmodica, antiasmatica, antinevralgica ed antireumatica.

La mandragora è una pianta con una grossa radice spesso panciuta e biforcuta (tale da farle assumere nell’immaginario popolare forme antropomorfe). Se ne usava soprattutto l’estratto alcoolico (radice di mandragora macerata nel vino) che veniva fatto bere, ma anche la radice fresca, che veniva data da masticare al paziente, essenzialmente a scopo anestetico, sedativo e narcotico, prima di un intervento o di una cauterizzazione.

Già nel 70 d.C. Dioscorides, medico greco trasferitosi a Roma, menzionò nel suo De Materia Medica l’uso medicinale dei derivati della Cannabis. Ma anche Plinio il Vecchio e Galeno ne descrissero le possibili applicazioni mediche.

La cannabis produce uno stato di alterazione della coscienza ed in genere una sensazione di benessere e rilassamento, effetti che non durano più di 2 o 3 ore dopo l’assunzione.

Certamente di maggior pregio, rispetto all’utilizzo del farmaco singolo, sono le combinazioni farmacologiche.

Celso consigliava una pozione ad uso calmante/antidolorifico, costituita dalla combinazione di “calamo, semi di ruta, castoreo, cinnamomo, oppio, mandragola, mele secche, loglio e pepe” (De Medicina, V, 25.3).

La Scuola salernitana recuperò l’uso della spongia somnifera, già in uso come anestetico presso i Romani, che lo usavano per i condannati a morte per crocifissione; per questo era anche conosciuta con il nome di “morion “o vino della morte, dal momento che l’inalazione dei suoi vapori misti all’aceto o l’assunzione di vino alla mandragora, in cui talvolta era imbevuta, provocava nei condannati uno stato di morte apparente, talché i centurioni preposti alle esecuzioni avevano l’ordine di bucare il loro corpo con la lancia, prima di dichiararne la morte.

Probabilmente una spongia somnifera fu data a Cristo sulla croce, come testimoniano tutti e quattro gli Evangelisti.

La medicina araba introduce delle nuove droghe, caffè, canfora, noce di betel, gomma adragante, gomma arabica, manna, noce moscata, ambra.

Grazie alle scoperte dello zucchero di canna, dell’alcol, dell’aceto, i medici creano diverse forme farmaceutiche: gialappe, sciroppi, conserve con lo zucchero, elisir, le macerazioni nel vino bianco, l’ossimele.

I medici arabi manifestano un grande interesse nei confronti della chimica. Al posto dei processi di fusione dei metalli, essi propongono delle tecniche di dissoluzione negli acidi nitrici, solforici, cloridrici e acqua regia.

Grazie a queste tecniche ed quelle dell’evaporazione, di distillazione, di sublimazione, di cristallizzazione, di calcinazione nei crogioli, cornute, alambicchi che hanno fatto conoscere i vetrai siriani ed egiziani, i chimici arabi effettuano diverse combinazioni chimiche: nitrato d’argento, ossido di mercurio, solfato di rame, allume.

Inoltre, chimica, alambicco, alcali, alcol, allume, benzoino, borace sono termini derivanti dall’arabo.

alambicco arabo

Vengono utilizzate delle pietre preziose, granata, topazio, smeraldo, zaffiro, ematite o sesquiossido di ferro idratato naturale.

La professione di preparatore di medicamenti, diventata distinta da quella del medico, si organizza.

Vengono create delle farmacie pubbliche quanto ospedaliere.

Dei regolamenti professionali elaborati dagli Arabi saranno ripresi nel 1220 da Federico II nel regno di Napoli e durante la creazione delle diverse comunità religiose.

Durante il XIII secolo, il califfo Alimanzur crea a Bagdad un’officina. Vengono utilizzate delle droghe vegetali come l’Anice, l’Enula, il Benzoino, il Betel, il Borago, il Cacciù, la Coloquintide, la Cannella, la Fumaria, la Noce vomica, lo Zafferano, i chiodi di Garofano, la Manna, la Noce Moscata, il Pavero bianco, il Piretro, il Rabarbaro, il Rosmarino, la Rosa, il Sandalo, il Semen contra, la Marijuana.

E’ noto che Marco Polo descrive nel Milione i giovani resi dipendenti dagli oppiacei dal Vecchio della Montagna e da lui usati per uccidere i suoi nemici. E’ proprio dal termine hashish che deriva il termine assassini.