Facciamo riferimento all’abbigliamento più diffuso in Italia e nella fattispecie in Liguria, che risentiva della moda francese, pur considerando che i nomi dei vari capi di abbigliamento spesso cambiavano da comune a comune italiano e quindi non vi era una uniformità di linguaggio.

L’abbigliamento femminile intimo era costituito da una CAMICIA o CAMIXIA o CAMISA (la chemise dei Francesi). Questa sorta di antenata della sottoveste era lunga fino ai piedi con maniche che potevano essere lunghe o corte; talora si ritrovano reperti di camicie con spalline portate sotto all’abito in regioni dove la temperatura era più mite oppure utilizzate come biancheria da bagno.

Fine XIV sec., Cod. Vindobonenses 2759-2764 ONB, Praga, Donne di servizio ai bagni

Le donne che usavano scollature più importanti avevano camicie senza spalline ma sorrette da un laccio in coulisse sopra il seno, in modo che non si vedesse la camicia dalla scollatura della veste.

La camicia poteva essere realizzata in lino o canapa, quest’ultima coltivata in tutta Europa e soprattutto meno costosa e più resistente, utilizzata da persone meno abbienti.

La seta era riservata ai ceti nobili o comunque ai più ricchi ed era già prodotta nell’anno 1000 nel Nord Italia.

Poco si sa sull’utilizzo del cotone, peraltro già introdotto nell’VIII secolo dai Mori in Spagna e utilizzato sicuramente in Francia, nelle Fiandre e in Italia. La parola cotone non è presente nelle cronache e nei vari testi del 1300; si usavano però i termini bambagio o bambaxio e godon.

Sembra comunque che il cotone fosse utilizzato soprattutto come imbottitura e non tanto per la realizzazione di tessuti.

La camicia era un indumento da indossare sotto altri abiti anche se le contadine e le donne addette a lavori pesanti domestici spesso sono ritratte nelle miniature dei tacuina sanitatis in camicia nei campi in estate. Talora le donne che lavoravano staccavano dalla veste le maniche, che per questo avevano delle asole e dei laccetti, e rimanevano per così dire in maniche di camicia.

Theatrum Sanitatis, Biblioteca Casanatese

Dal tardo ‘300 fu vezzo mostrare, dalle aperture a taglio delle maniche della tunica, sbuffi della manica della camicia.

Sopra la camicia la donna indossava una TUNICA o VESTE o COTTA.

La denominazione di questo capo di abbigliamento variava in Italia da regione a regione se non da comune a comune. A Firenze si trova il termine tunica specificato nel registro delle vesti bollate del 1343.

Questo indumento, lungo fino ai piedi e talora dotato di un piccolo strascico, era aderente al petto, stretto in vita e molto ampio.

Per aggiungere una ampiezza maggiore si era soliti inserire nelle cuciture dei lati e, quando presenti, nella cucitura anteriore e in quella posteriore dei triangoli di stoffa detti gheroni.

Le maniche lunghe aderenti spesso terminavano al polso “a calice” cioè con una svasatura che si prolungava sul carpo della mano.

Le maniche potevano non avere allacciatura e a volte possedevano una lunga fila di bottoni che in talune regioni raggiungeva il gomito. La scollatura divenne molto audace e a forma ovale.

Giottino, Pietà di San Remigio, dettaglio, 1365

La limitazione della scollatura è spesso presente nelle leggi suntuarie anche se talora, per aggirare tali leggi, la veste era prolungata verso la gola con veli e soprattutto, essendo limitata la scollatura anteriore, divenne più profonda la scollatura posteriore.

Le tuniche venivano realizzate in lino misto con canapa, lana e, per chi se lo poteva permettere, anche in tessuti più preziosi, come la seta, lavorati in tessitura con ricami talora in filo d’oro.

Le maniche potevano essere staccate e le vesti avevano asole alla spalla, per poter cambiare la manica in caso di usura o semplicemente per moda o per lavorare nei campi.

A questa caratteristica delle maniche si devono alcuni detti popolari giunti fino a noi.

Ad esempio si dice “è un altro paio di maniche” riferendosi a un cambio di situazione, in quanto un abito con maniche diverse appare differente oppure “restare in maniche di camicia” per chi non aveva la possibilità di avere maniche nuove dopo aver rovinato le proprie.

Nei tornei le dame davano in premio una delle loro maniche ai cavalieri che giostravano in loro nome e da questo deriva il termine “manche” per indicare le fasi di una gara.

Al di sopra della veste si indossavano le SOPRAVVESTI, diverse per foggia e pesantezza a seconda delle necessità climatiche e delle possibilità economiche.

La sopravveste (Surcote dei Francesi), che era già presente nel 1200, cambia foggia e di essa esistono vari modelli.

Un modello di sopravveste era la GUARNACCA che prevedeva l’assenza delle maniche e aveva una apertura molto ampia che raggiungeva il fianco. Questa apertura che lasciava intravvedere la veste e le forme del corpo veniva chiamata dai moralizzatori “Finestra del diavolo”.

In Italia era conosciuta anche col nome di GUARNELLO e veniva confezionata in lino, cotone oppure canapa nella sua versione rozza. Per i più abbienti era in lana e seta ricamata. Spesso era foderata e talora era bordata di pelliccia.

Esempio di Guarnello senza maniche.

La Crocefissione, Altichiero da Zevio, cappella del Santo, Padova, dettaglio

Verso la fine del secolo si aggiunsero a questo capo delle false maniche, delle maniche totalmente aperte lungo la cucitura più interna per lasciare spuntare il braccio. La guarnacca poteva avere anche delle mezze maniche lunghe a volta fino al gomito, la cui parte posteriore si prolungava fino a terra. Talora questa parte era sostituita da un vero e proprio nastro di stoffa di colore diverso che riprendeva il bordo della manica. Questa sopravveste poteva non avere i bottoni o averli solo sul petto.

La guarnacca era molto lunga, spesso terminava con uno strascico e veniva portata sollevata sul braccio destro a mostrare la cotta sottostante. In alcuni casi si possono osservare nei reperti miniati delle aperture ad asola con bordo e fodera dello stesso colore del nastro al gomito, che permettevano alla dama di raggiungere la borsetta tenuta sotto la sopravveste.

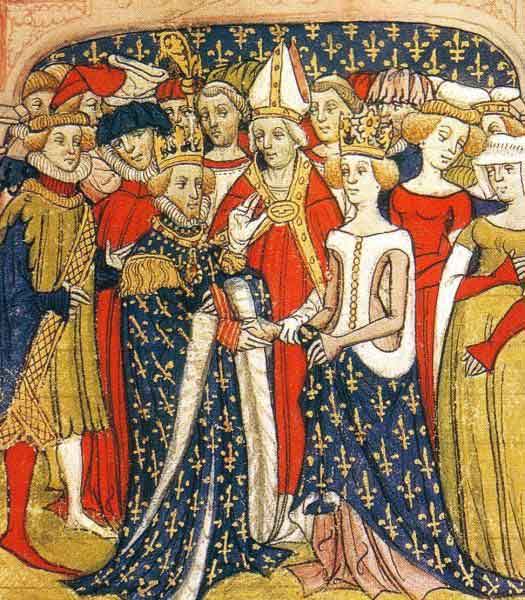

All’estrema destra, esempio di guarnacca con maniche a nastro, al centro, guarnacca con finestre del diavolo.

Matrimonio di Maria di Brabante e Filippo III di Francia, Chroniques de France ou de St. Denis

Un’altra sopravveste più pesante era la PELLANDA, dal francese Uppellande.

La pellanda era molto simile ad un attuale nostro cappotto, molto largo in fondo ma sempre stretto in vita, con maniche svasate ed ampie al polso. Spesso le estremità, sia delle maniche che dell’orlo, erano “affrappate” cioè con ampie frange dello stesso tessuto dell’abito, a volte a forma di punta o a punta arrotondata o a foglia di quercia.

La pellanda poteva avere un collo molto alto che si poteva risvoltare ed avere bottoni siano al petto.

Esempio di Pellanda dal collo alto.

Jacopo Della Quercia, Sepolcro di Ilaria del Carretto, Duomo di Lucca, 1406

Dettaglio del collo

La pellanda poteva avere bottoni fino al petto oppure sino ai piedi. In questo caso era detta CIPRIANA.

Esempio di Cipriana

Ritratti della famiglia Porro, dettaglio, Oratorio di Lentate sul Seveso (MI), 1369

Alla fine del secolo le maniche della pellanda, sempre ampie in fondo, vengono riprese in uno stretto polsino. Sia la guarnacca che la pellanda potevano essere foderate in pelliccia di vaio, martora, lupo, volpe o animali di allevamento di minor pregio; coniglio, cane e gatto etc.

L’ermellino era riservato ai re.

Esempio di Guarnacca foderata in vaio.

Andrea di Bonaiuto, La Chiesa militante e trionfante, dettaglio, Santa Maria Novella (FI), Cappellone degli Spagnoli, 1365/67

Un MANTELLO completava l’abbigliamento nella stagione fredda e nei viaggi. Il mantello poteva essere a ruota o a mezzaruota. Potevano essere lunghi fino ai piedi ma ne esistevano anche di più corti.

Potevano avere un cappuccio e potevano essere abbottonati con pochi bottoni al collo; a volte venivano foderati in tessuto o pelliccia.

Un capo che può essere considerato una via di mezzo tra il mantello e la guarnacca era il PELICON, formato da un enorme pezzo di tessuto di forma ellittica con tagli per le braccia e tagliato a scollo ampio per farlo passare dalla testa.