MUTANDE E CALZE

Nel XIV secolo gli indumenti intimi erano confezionati in lino o in tessuto misto lino e canapa.

Nel ritrovamento del Tesoro di Lengberg (Austria, metà sec. XV ) figurano indumenti simili ai tanga odierni.

Si può ipotizzare che mutande simili venissero indossate dalle donne anche nel secolo precedente anche se molti sostengono che non tutte le usassero. Secondo alcuni esse utilizzavano, in alcuni giorni del mese, dei panni di lino (pannum lini, da cui il nome attuale italiano pannolino) legati a una cordicella in cintura.

Un’ulteriore accessorio rinvenuto nel castello di Lengberg, è rappresentato da un indumento atto a sorreggere il seno molto simile ai reggiseni moderni.

Più spesso questo capo era sostituito da una fascia di stoffa legata sulla schiena.

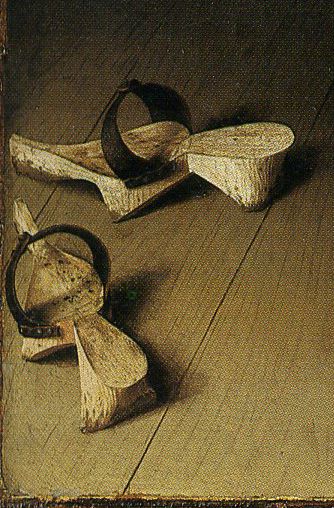

Reggiseno e slip rinvenuti nel Castello di Lenberg, Austria, XV secolo

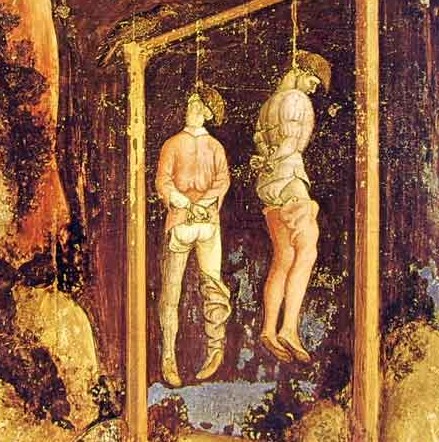

Gli uomini usavano delle mutande che si accorciarono sempre di più nel XIV secolo, simili agli attuali boxer ma anche alcuni più corti simili agli attuali slip, dette PARABULLAS.

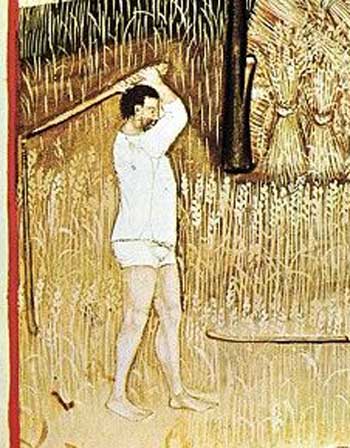

Tacuina Sanitatis, dettaglio, XIV secolo

Le mutande spesso erano trattenute da una cordicella in coulisse alla quale erano legati due calze separate, chiamate spesso impropriamente CALZABRAGHE.

Tali calze potevano essere di lana morbida ed elastica, confezionate su misura, tagliate in diagonale o in modo da formare una punta sul fianco trattenuta con lacci alla cintura delle mutande.

Col passare degli anni, la parte superiore dei calzoni divenne più larga fino a coprire una parte dei fianchi e dei glutei poiché i farsetti si fecero sempre più corti.

Talora ai farsetti erano cuciti dei lacci ai quali poter attaccare direttamente i calzoni.

Masaccio, Crocefissione di San Pietro, 1426, Musei Statali di Berlino

La calza era spesso prolungata nel piede e spesso era suolata. I contadini durante il lavoro nei campi erano soliti arrotolare al polpaccio tale indumento per avere maggiore libertà di movimento.

Pisanello, San Giorgio e la principessa,1436-1438 circa, Chiesa di Sant’Anastasia, Verona, dettaglio

Sul finire del secolo si potevano vedere uomini indossare calze di diverso colore l’una dall’altra.

Anche le donne portavano calze in lana o lino, trattenute da lacci la cui altezza superava di poco il ginocchio. Erano già in uso calze di lana lavorate a tricot.

“Les Très Riches Heures du Duc de Berry”, Illustrations by the Limbourg Brothers, 1412/1416, Febbraio, dettaglio

CINTURE

Le cinture nel XIV secolo erano accessori essenziali perché servivano a reggere armi, borsette, scarselle ed altri accessori.

Le contadine poi erano solite alzare l’orlo della veste ed infilarlo nella cintura perché non fosse di intralcio al lavoro nei campi come si vede in numerose miniature dei Tacuina Sanitatis.

Le cinture maschili e femminili erano molto simili e variavano in forme e materiali a seconda del loro utilizzo.

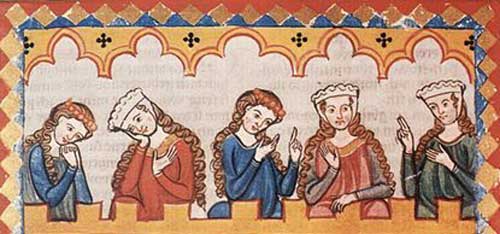

Codex Manesse, dettaglio, 1304-40

Potevano essere realizzate in stoffa, in tessuto ricamato, in nastro a telaio o in cuoio. Una delle due estremità aveva una fibbia ad ardiglione, l’altra poteva terminare con una punta di metallo variamente decorata a stampo, a punzone o a filigrana. La fibbia era comunemente in bronzo ma poteva essere anche in ferro e, per i ceti più abbienti, in metallo prezioso, oro, argento o avorio.

Cintura, XIV sec, Museo Poldi Pezzoli, Milano

La fibbia poteva essere rettangolare, circolare, cuoriforme, a scudetto, triangolare e a forma di U. Essa poteva essere decorata, soprattutto nella sua forma rettangolare,con riproduzioni di animali reali e fantastici, santi, scene di vita quotidiana, scene di caccia o scene bibliche.

Talora le fibbie riproducevano architetture dello stile gotico fiammeggiante. Guarnizioni come linguette o placche decoravano tutta o in parte la cintura.

Dettaglio decorazioni di una cintura, XIV secolo, Musée national du Moyen Âge, Francia

Nella maggior parte dei casi non esistevano passanti ma la cintura veniva annodata dopo la fibbia lasciandola pendere sul davanti. A volte veniva infilata a lato sul fianco verso destra nell’uomo e verso sinistra nella donna.

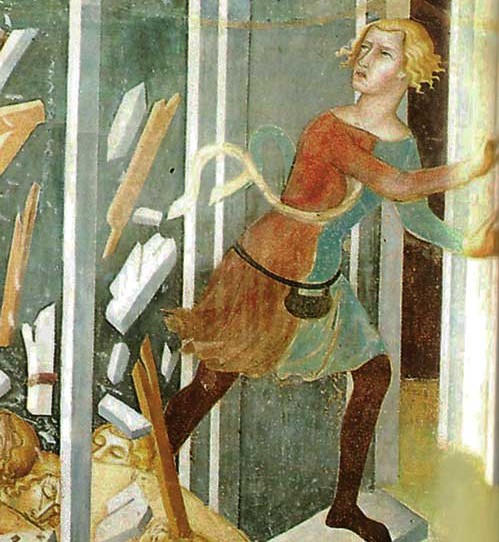

Bartolo di Fredi, Storie del Vecchio Testamento, dettaglio, 1367, Collegiata di San Gimignano

Rarissimi reperti mostrano l’esistenza di passanti sugli abiti per l’estremità libera della cintura.

Figura virile del maestro di Giano, XIV secolo, Museo di Sant’Agostino, Genova

L’uso di due cinture era proprio degli armati che usavano una cintura per stringere l’abito in vita in modo che la cintura cui era legata l’arma non causasse tensione del tessuto per il peso.

BORSE

Realizzate in cuoio per la moda maschile, le borse avevano forma rettangolare o reniforme con padelletta di chiusura e dotate di due passanti di cuoio per essere appese alla cintura (dette SCARSELLE) oppure in forma trapezoidale chiuse con un anello rigido per permettere la comoda introduzione della mano e poter essere richiuse al di sopra di esso con un laccio di cuoio (borsa ELEMOSINIERA).

Esempio di scarsella

Bartolo di Fredi, Il demonio abbatte la casa di Giobbe, dettaglio, Collegiata di San Gimignano, 1367

Esempio di elemosiniera

Codex Manesse, 1304-40

Le elemosiniere e le scarselle potevano avere piccole tasche applicate e potevano essere adornate con fibbie ed ornamenti metallici. Gli uomini più ricchi potevano portare in occasioni mondane borse in tessuto ornate con fili d’oro e d’argento.

I contadini e i pellegrini avevano spesso bisacce e tascapane in canapa o in cuoio da portare a tracolla per lasciare liberi i movimenti.

Luttrell Psalter (Brit. Lib. Add. 42130), 1325-1340

Le donne di ceto elevato usavano borse preziose, spesso ricamate, di forma triangolare o ad elemosiniera entrambe con possibilità di ribalta nella parte superiore.

Nel quattordicesimo secolo usavano le borsette da matrimonio in cui la promessa sposa portava il ritratto dello sposo. Queste borsette erano impreziosite con ricami fra i quali ebbe grande diffusione tra il XIV e XV secolo il ricamo inglese in seta noto come opus anglicanum.

ACCONCIATURE E CAPPELLI

Nel XIV secolo le ragazze e le donne giovani portavano spesso i capelli sciolti oppure acconciati in trecce. Un’ acconciatura comune era realizzata con bende e nastri detti anche Intrezatorium.

Tacuinum Sanitatis, dettaglio, XIV secolo

Le donne sposate o anziane avevano sempre il capo coperto da un velo che giungeva alle spalle. Spesso al velo era unito un SOGGOLO (molto usato a Genova ed in tutta Liguria).

Buffalmacco, Trionfo della morte, dettaglio, Campo Santo di Pisa, 1336-40

Sopra al velo per le donne sposate,oppure sui capelli sciolti o acconciati per le giovani, spesso era presente un’ acconciatura a Tourette.

Codex Manesse, 1304-40

Talora il velo era sollevato in due corna da una increspatura più frequentemente in Francia e in centro Europa.

“De claris mulieribus” illustrazione di un’anonima traduzione francese, dettaglio, 1400-25, Parigi

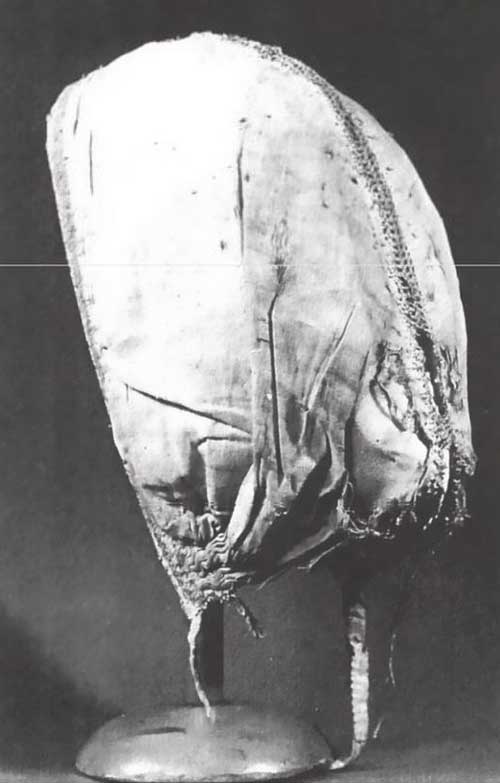

Per il lavoro e per la notte le donne erano solite indossare cuffie quali ad esempio la CUFFIA DI SANTA BRIGIDA di Svezia in lino leggero, prezioso reperto conservato al museo di Uden.

Bartolo di Fredi, San Nicola di Bari con le tre fanciulle, dettaglio, 1350- 1375

“Cuffia di santa Brigida”, reperto, XIV secolo

Per quanto riguarda l’uso del cappello, dall’iconografia del ‘300 possiamo dedurre che tale secolo fu oltremodo fecondo di modelli bizzarri e differenti di copricapi. Le donne portavano cappelli cuoriformi, a turbante, cappelli di feltro a punta anteriore, questi ultimi portati anche dagli uomini, soprattutto durante i viaggi a cavallo.

Un bell’esempio di abbigliamento del 1300 con sfoggio di cappelli di varia forma lo abbiamo nell’affresco di Buffalmacco raffigurante il trionfo della morte, in cui dame e cavalieri portano cappelli a punta da viaggio e tre dame di corte indossano turbanti ed altri cappelli fantasiosi.

Buffalmacco, Trionfo della morte, dettaglio, Campo Santo di Pisa, 1336-40

A Venezia nel XIV secolo nasceva l’HENNIN, un cappello a cono ricoperto di stoffa con un lungo velo svolazzante.

De claris mulieribus, illustrazione, inizi XV secolo, Francia

Sul capo,durante l’inverno e nei viaggi, veniva indossato anche un cappuccio foderato provvisto di mantellina (CHAPERON o CAPPUCCIO A GOTE) spesso noto tra i rievocatori con il successivo nome di Pellegrina.

Guillaume de Lorris, Roman de la Rose, 1350 ca.

Quest’ultimo era spesso abbinato a qualsiasi abito maschile o femminile. Poteva avere i margini affrappati a punta, foglia di quercia o altre fantasie. Spesso sotto al collo era provvista di una lunga serie di bottoni. Nella parte posteriore, fin dall’inizio del secolo, compare una vera e propria “coda” imbottita, il liripipion.

Gli uomini usavano portare questo cappuccio a guisa di cappello indossandone l’apertura del volto sulla testa e ripiegandone la mantellina sul capo.

Simone Martini, Scene della vita di San Martino, dettaglio, 1312-1317, Cappella di San Martino, Chiesa inferiore, Basilica di San Francesco, Assisi

L’uomo sotto al cappello portava spesso l’infula, una cuffia bianca che si prolungava sulle orecchie in due triangoli che terminavano in un laccio del medesimo tessuto.

The Rutland Psalter, dettaglio, fine XIII secolo, British Library

Il cappello maschile poteva essere a sacco, in tessuto, oppure a cono o a tronco di cono, alla guisa orientale, oltre che il cappello a punta da viaggio di cui abbiamo già parlato. Spesso erano realizzati in feltro affinché potessero resistere alla pioggia.

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo, dettaglio, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

Verso la fine del secolo i cappelli maschili divennero sempre più appariscenti e ricchi e comparve il roundal: un cerchio di tessuto imbottito fissato su di una calotta di stoffa dal centro della quale partiva una stola che ricadeva sulle spalle.

BOTTONI

Possiamo senz’altro dire che il XIV secolo fu quello dei bottoni. L’utilizzo di tale accessorio fu ubiquitario: dalle maniche delle vesti alle cottardite, pellande e mantelli.

Monumento funebre di Francois I de La Sarra, 1363, tomba 1390, Switzerland, La Sarraz, Chapelle St Antoine

Spesso essi erano di stoffa cucita, di forma sferica. Talora al loro interno veniva posto un nocciuolo di frutta o una piccola sfera di legno o altro materiale come l’osso per dare maggiore consistenza.

Potevano essere in legno o metallo, in pietre preziose o semipreziose o addirittura in ambra.

Pietro Lorenzetti, Sant’Agata (?), dettaglio, 1306-1348), Musee de Tesse, Le Mans, France

I più diffusi erano i bottoni in metallo spesso sferici a stampo in lega di rame, con occhiello di fissaggio liscio o decorato con linee in rilievo incrociate oppure decorato a punzone o a filigrana. Esemplari simili sono custoditi al museo civico della laguna sud a S.Francesco fuori le mura (Chioggia-Venezia), al museo Archeologico del Finale (Chiostri di S.Caterina a Finalborgo) ed in numerose altre collezioni.

L’utilizzo della bottonatura era caratteristica sia maschile che femminile.

SCARPE

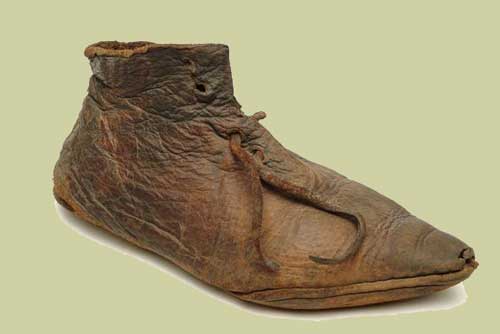

Le scarpe nel 1300 erano per lo più di cuoio, senza tacco,legate con un laccio alla caviglia o chiuse con una fibbia.

Scarpe, XIV secolo, Museo di Londra

Museo d londra

Ve ne erano di basse, chiuse od aperte, alte alla caviglia o al massimo stivali alti fino al polpaccio per uomo.

Scarpe, XIV secolo, Olanda, Dordrecht Colection

Spesso erano marroni , colore del cuoio,ma potevano essere tinte o avere elementi di altro colore.

I modelli in cuoio erano realizzati in due o più parti cucite alla suola che spesso era chiodata per far presa sul terreno. Non mancavano anche modelli in stoffa,spesso realizzati in seta ed abbelliti con preziosi ricami. Le scarpe potevano essere rivestite in pelliccia.

Un modello di moda che si diffuse dalla Francia fu il tipo di scarpa alla POULAINE con punta lunga imbottita , in uso a donne e uomini.

Poulaine, XIV secolo, Museo di Londra

Gli zoccoli in legno avevano strisce di cuoio o di corda ed erano utilizzati sia per lavoro sia a sostegno della scarpa quando pioveva. Gli zoccoli delle persone più ricche erano in legno sbiancato e potevano avere anche le strisce in cuoio bianco.

Jan Van Eyck. The Arnolfini Wedding Portrait. 1434. The National Gallery, London