LA BALESTRA

La balestra ha origini incerte.

Alcune fonti attribuiscono a costruttori romani l’introduzione di piccole balestre portatili caricabili manualmente, altre ne datano la comparsa nel mondo orientale nel IX secolo a.C. e l’introduzione in Europa attorno all’XI secolo d.C. ad opera di popolazioni orientali confinanti.

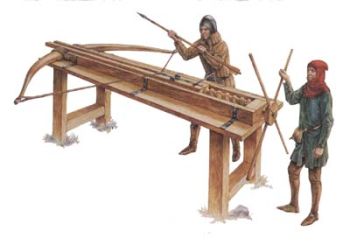

Precursore della balestra portatile medievale è la “balista”: grossa macchina da guerra con arco a due bracci separati che poteva scagliare a notevole distanza sia pesanti dardi che pietre, usata da Greci e Romani già dal III secolo a.C.

Esempio di balista

Le prime balestre di cui si hanno notizie certe (dai libri di carico delle navi), sono quelle che furono portate dai soldati genovesi a scorta delle navi usate per trasportare le truppe della prima crociata (1098).

Tali balestre erano composte dal “teniere” o “fusto” a cui anteriormente era fissato l’arco per mezzo di un intreccio di corde. L’arco era in legno di tasso: molto duro ma elastico; la corda era composta da fili di canapa intrecciata o da nervi di animali. All’estremità del teniere, davanti e centralmente l’arco, era fissata la staffa, generalmente metallica, che serviva per tenere, col piede, la balestra ferma a terra mentre la si caricava. Nei documenti più antichi era chiamata “streva” ed è anche con tale sinonimo che veniva indicata la balestra di tipo più semplice, denominata in seguito “a gamba” o “a tibia”.

Balestra Manesca

L’arco, elemento fondamentale per l’efficacia della balestra, è stato oggetto delle maggiori migliorie tecnologiche. Come abbiamo detto, dapprima era fatto unicamente di legno, poi, per ovviare a problemi di incrinatura, fu costruito a strati (arco composito) con lamine di osso (posteriormente) e tendine animale (anteriormente); infine, agli inizi del ‘400, furono introdotti gli archi d’acciaio: molto potenti ed affidabili nel tempo.

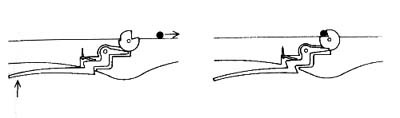

Gli altri elementi costituenti la balestra medievale erano: la “noce” e la “manetta”.

La noce era un cilindro, dapprima in legno, osso o corno e in seguito metallico, a cui si agganciava la corda tesa; era alloggiata in un apposito incavo del teniere e poteva ruotare su se stessa. La noce, dalla parte opposta a quella dove veniva agganciata la corda, aveva un incavo ove s’incastrava la manetta.

La manetta era una piccola e semplice leva a forma di “Z”, collocata sotto il teniere, che serviva a bloccare o liberare il movimento rotatorio della noce. Nei documenti genovesi spesso viene chiamata “chiave”.

Meccanismo di scatto

A seconda della potenza dell’arco, la balestra poteva essere caricata a mano oppure con altri sistemi atti a facilitare tale operazione. Uno dei sistemi più economici era il “crocco”: uncino metallico attaccato alla cintura con cui si agganciava la corda portandola verso la noce. Altri sistemi di caricamento usati per le balestre più potenti erano: una leva (Capra) che aiutava nello sforzo di trazione sulla corda, l’argano (Tornio o Tornello) posto nella parte posteriore del teniere o un meccanismo a cremagliera (Girella) montato sulla parte superiore.

Esempi di caricamento balestra

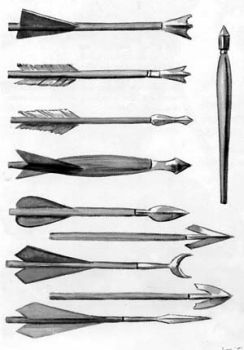

I dardi lanciati dalle balestre, definiti “verrettoni”, erano frecce corte che potevano essere scagliate con tiro teso fino a 350 metri. La punta dei verrettoni era frequentemente costituita da una lamina di ferro o in acciaio, avvolta a formare un cono, alla base del quale era infissa l’asta di legno o canna lunga una trentina di centimetri, nella cui parte posteriore era inserita l’impennatura (normalmente composta da due impennaggi), molto spesso rigide di legno o metallo.

Un altro tipo di dardo era il “quadrello”, così definito perché con la punta a base quadrata e forma piramidale, pesante, molto robusto e dagli effetti devastanti.

Saranno proprio tali effetti, considerati dalla Chiesa atti di barbarie, ad indurre il Concilio Laterano del 1139 a proibire l’uso della balestra, pur ammettendolo contro gli infedeli, pena la scomunica.

A Genova, ambedue i tipi di dardi erano prodotti sia da privati detti “Quarellarii” o “magister Verretonorum”, che dalla zecca del comune.

Quelli prodotti dalla zecca, conosciuti come “buoni”, sono stati ritenuti, in tutte le epoche in cui fu usata la balestra, i migliori in assoluto, tanto che gli statuti imponevano l’obbligo di includerne un’alta percentuale nel conto delle munizioni da imbarcare o assegnare ai balestrieri che difendevano i convogli o i castelli del genovesato.

Tipi di dardi utilizzati con la balestra

La costruzione della balestra richiedeva particolari accorgimenti, l’impiego di materiali selezionati, e la conoscenza di segreti che rendevano le armi prodotte a Genova superiori in qualità ed efficienza rispetto a quelle prodotte da altri popoli.

Per difendere questa supremazia si rese necessario inquadrare la produzione con apposite leggi e costringere i fabbricanti ad applicarle integralmente. Nacque così la corporazione dei “Balistari” (erano chiamati così i costruttori di balestre) con i suoi statuti ed i consoli, la cui prima notizia pervenutaci risale al 1275.

La tipica balestra genovese era detta “manesca” perché doveva essere maneggevole, onde non dare fastidio sulle navi o nei trasferimenti campali necessari per fronteggiare la cavalleria avversaria. Tale balestra era quindi caratterizzata dal ridotto ingombro e dall’assenza di sistemi di mira.

La balestra, che ebbe il suo periodo di massima popolarità tra l’XI e il XVI secolo, cadde in disuso come arma da guerra quando, nel XVII secolo, si diffusero sempre più le ormai affidabili ed efficienti armi da fuoco portatili.

IL BALESTRIERE GENOVESE

Tra i fanti dell’esercito genovese un posto particolare spetta ai “Balistariis”, i balestrieri, corpo di enorme importanza e professionalità, primo vero esempio di corpo militare “d’élite” in Italia.

La professionalità dei balestrieri genovesi era tale che sempre maggiori furono, nel corso del XIII secolo, le richieste di invio di contingenti presso gli eserciti delle città alleate. I balestrieri genovesi erano tanto temuti che, nell’ottobre del 1245, dopo la battaglia di Cavum Addue, nei pressi di Milano, l’imperatore Federico II si vendicò di loro facendo mutilare quelli presi prigionieri, in modo che non potessero più combattere.

Balestra contro arco lungo

Tali continue richieste di balestrieri spinsero il comune a promulgare leggi per incoraggiare i cittadini al tiro con la balestra, ma non si conosce con precisione il periodo in cui fu manifestato questo interesse da parte della città.

Lo stesso comune permetteva alle compagnie di balestrieri di requisire qualsiasi terreno necessitasse loro per allenarsi al tiro, era sufficiente che vi esponessero un cippo con le loro insegne. Il terreno era poi restituito al legittimo proprietario una volta che non serviva più alla compagnia.

La grande abilità dei balestrieri genovesi è enfatizzata in un testo in cui si descrive un loro modo di allenarsi al tiro: si arrampicavano sull’albero di una nave e tiravano a delle piccole monete (forse i genovini) piantate sull’albero di un’altra nave.

Genovino

Agli inizi del 1300 i balestrieri mantenevano inalterata la loro paga, a fronte di un generale ribasso sei salari, segno questo dell’immutato prestigio.

Contrariamente al resto dell’esercito i balestrieri non erano arruolati per chiamata dalle compagne o dai borghi ma, molto probabilmente, si trattava di volontari perfettamente addestrati attratti dal prestigio e dalla paga molto alta a loro corrisposta. A sostegno di questa ipotesi, dai documenti rimasti emerge come il corpo dei balestrieri fosse l’unico tenuto sempre pronto ed efficiente a spese del comune.

Balestriere genovese (tardo XV secolo)

Altre armi dei balestrieri erano la spada ed una grossa daga, usate a scopo difensivo. Dall’esame di alcuni statuti del XIV secolo si possono trarre informazioni sull’armamento difensivo dei balestrieri: corazza, collaretto di ferro, cervelliera (elmo molto semplice e leggero) e guanti in maglia di ferro. Inoltre, poiché il tempo necessario per ricaricare la balestra era maggiore di quello delle altre armi da lancio, i balestrieri avevano l’esigenza di difendersi a lungo dal tiro del nemico, adottarono quindi un tipo particolare di scudo detto “pavese”, alto circa 150 centimetri, dietro al quale si proteggevano. Una formazione molto usata nel XIII secolo era data da una fila di pavesari (soldati muniti di un grande scudo e armi corte), una fila di lanceri che rendevano il muro di scudi irto di punte e una o due file di balestrieri.

Questa tecnica fu adottata a Giaffa alla fine del XII secolo e permise a Genovesi e Pisani di contrastare efficacemente la cavalleria Ottomana.