La morte di Orlando, nella Chanson de Roland, la più famosa delle canzoni di gesta, vista a freddo, ricorda un poco i tragici epiloghi di certe eroine del melodramma ottocentesco: tisiche o avvelenate, certo ormai in procinto di dar l’anima, continuano imperterrite a lanciare acuti con un fiato che non

riusciremmo a trovare in un atleta allenato agli sforzi della maratona.

Dissanguato dalle ferite, ormai moribondo, Orlando alterna lunghe tirate oratorie a sforzi spaventosi: semisvenuto, quando un saraceno tenta di spogliarlo delle armi, lo colpisce col corno, 1’Olifante, con tanta violenza da fracassargli l’elmo di acciaio, «la testa e le ossa», cosicché gli occhi del disgraziato schizzano dall’orbita; semi-accecato per la fine ormai prossima, il suo solo pensiero è di non lasciare la sua spada nelle mani del nemico; si rizza in piedi e tenta quindi di spezzarne la lama battendola a più riprese contro un masso, tanto da staccare pezzi su pezzi di roccia: ma Durlindana regge ai colpi, il suo «acciaio stride, ma non si rompe né intacca».

E allora ecco che il paladino ricorda tutte le conquiste fatte con lei, le imprese compiute, in onore di re Carlo e della fede. «Come sei bella e santa! Nel tuo aureo pomo ci sono sante reliquie… Non è giusto che tu sia usata dai pagani», le dice. Infine corre sotto un pino, si sdraia e muore con spada e Olifante sotto di sé, quasi nel tentativo di difenderli anche da morto, nascondendoli.

Dicevamo che la morte di Orlando, vista a freddo, può anche far sorridere, ma se noi leggiamo i forti versi della canzone non possiamo non rimanere presi dal loro tono epico, fatale e insieme pieno di fede. E allora la figura del paladino acquista la dimensione di un simbolo: quello del guerriero che fa appello alle sue ultime forze per non lasciare le sue armi al nemico, pur essendo consapevole che la fredda ala della morte già lo sovrasta, implacabile.

Si pensa che la Chanson de Roland sia stata scritta tra il X e il XII secolo.

Una cosa è certa: che l’ideale di cavaliere che vi è rappresentato è quello tipico del periodo feudale, leale, fedele al suo re, coraggioso, pronto al sacrificio per la fede. Tutte virtù che trovano il loro compendio nella spada, l’arma per eccellenza, forte, affilata, fedele compagna nella battaglia e, non ultimo suo pregio, contenente sante reliquie nel suo pomo adorno d’oro e di pietre preziose.

Mettere reliquie nel pomo della spada è un uso che risale all’epoca carolingia, uso che indubbiamente assume un significato mistico e insieme superstizioso, ma che in tutti i modi esprime il collegamento dell’ arma a un fatto religioso. E forse non è escluso che trovi parte della sua origine nella legislazione barbarica che ammetteva il “giudizio di Dio” come metodo per dirimere le liti, “giudizio” che tra i nobili veniva esplicato attraverso il duello.

Le reliquie, perciò, avrebbero dovuto assicurare il contendente contro ogni tipo di malocchio usato dall’avversario e nello stesso tempo procurargli il favore di Dio nello scontro armato.

Non bisogna poi dimenticare che siamo nel secolo in cui gli arabi, padroni della penisola iberica, premono verso la Francia meridionale, e quindi la spada è anche lo strumento cristiano per umiliare la tracotanza dei saraceni.

Come la spada celtica e germanica, anche quella carolingia è un’ arma da usare soprattutto di taglio: la sua punta, infatti, è affilata ma lievemente arrotondata.

È insomma una spada barbarica, ancora, simile a quelle sassoni e vichinghe, dall’elsa poco sviluppata, con l’impugnatura e il pomo di osso o di metallo più o meno prezioso.

Ma con l’andar del tempo, la tipologia della spada si differenzia, vengono apportati

dei miglioramenti. La lama, come si è detto, torna a essere costruita a strati compensati di ferro e acciaio, mentre il guardamano assume una forma ovale allungata o in sezione rettilinea (baffi

perpendicolari all’asse della lama) o ricurva in basso (baffi che si piegano in giù verso la punta). C’è, insomma, un ampliarsi del guardamano che raggiungerà il suo massimo verso il Mille, pur senza assumere la forma decisamente a croce che raggiungerà soltanto nel XIII secolo.

La fabbricazione di una spada su ordinazione era una cosa piuttosto seria, nel nostro Medioevo. D’altra parte, come poteva non esserlo, considerato che alla spada erano affidati l’onore e la vita di chi la impugnava?

Il fabbro armaiolo ricevendo l’ordinazione del cavaliere pattuiva dapprima con lui il prezzo e le caratteristiche dell’arma. Più erano gli strati di cui la lama doveva comporsi e maggiore era il costo e per il tempo e per l’accuratezza che richiedeva il lavoro.

Fatta la spada, l’armaiolo la provava alla presenza del cliente: un garzone di bottega teneva saldamente in mano un manico di ferro da mazza che il fabbro tagliava con un preciso e secco colpo della spada (è da supporre che il manico, che era cavo, fosse di ferro dolce).

Poi faceva osservare al cavaliere che il filo non era né intaccato né contorto. Dopo di che, dava un colpo di piatto a metà lama sull’incudine, e ripresentando l’arma faceva notare come non si fosse piegata minimamente.

A questo punto, il cliente sborsava il denaro e si recava a provare lui stesso l’acquisto in battaglia,

certo che, se il suo braccio e la sua abilità fossero stati pari alla spada, sarebbe uscito vincitore da ogni pericolo.

La prova della lama era un fatto universalmente adottato anche in altri paesi sia pure con metodi diversi.

In Giappone, dove appunto verso il Mille l’arte dello spadaio era giunta a livelli di eccezionale abilità, la prova era eseguita sul vivo: in altre parole, non erano usati né manici di mazza né incudini, ma un corpo umano. In fondo, a parte l’orrore che può suscitare in noi un simile procedimento, è indubbio che il metodo avesse una sua giustificazione freddamente razionale: a che serviva la spada? A uccidere. La prova migliore quindi doveva essere fatta sul bersaglio umano, e più che una prova di solidità lo era di efficienza.

La spada giapponese, esempio insuperato di arte armaiola, era anch’essa fatta a strati compensati di acciaio dolce, medio e duro, in varie proporzioni a seconda del tipo di lama da eseguire. La pazienza e la abilità orientali tipiche dei giapponesi portò l’arte del1’acciaio saldato ad inverosimili altezze. I masselli di metallo che componevano una lama venivano ripiegati e saldati a caldo da dodici a venti volte: gli strati risultanti erano quindi da quattromila a un milione! Da notare che la perfezione del lavoro era tale che la stratificazione era regolare in ogni parte della lama.

A quest’ultima era poi applicato il filo di acciaio sceltissimo e il tutto era poi temprato differenziatamente, in modo da dare il massimo della tempra al tagliente, e una media e minima tempra al resto della lama che conservava così altissime doti di robustezza contro qualsiasi tipo di sollecitazione da colpo. Da notare, infine, che la forma classica della spada giapponese (che forse sarebbe più giusto chiamare sciabola perché lievemente ricurva) risale al X secolo, e da allora rimase praticamente invariata, pur in una codificazione fittissima riguardante la sezione, la forma della punta, I’attaccatura della guardia (tsuba), i fornimenti del manico e il tipo di fodero.

La stessa codificazione troviamo anche nella prova del potere scissorio della spada eseguita sul corpo umano che talvolta poteva anche essere quello di un individuo da giustiziare e quindi vivo. Ben sedici tipi di taglio sono considerati, dal meno resistente (polso) al più difficile (colpo trasversale all’altezza della regione pelvica). In tutti i casi, il troncamento assoluto doveva avvenire con un solo fendente.

In Oriente si trovano ottime lame anche presso i persiani e gli indiani (l’acciaio woods che veniva impiegato per la fabbricazione delle lame di Damasco era appunto di derivazione indiana) in varie forme sia curve che diritte tra le quali sono molto interessanti quelle del katar, una daga-pugnale a lama triangolare, con impugnatura trasversale. Belli a vedersi, ma inferiori come qualità, sono anche i kriss malesi a damasco saldato.

Mentre nell’Oriente già verso il Mille si notava una certa ricchezza di forme nelle armi bianche, in Occidente si continua una tipologia molto ridotta che faceva capo alla spada.

La stessa modestia inventiva si rifletteva anche nell’armamento difensivo.

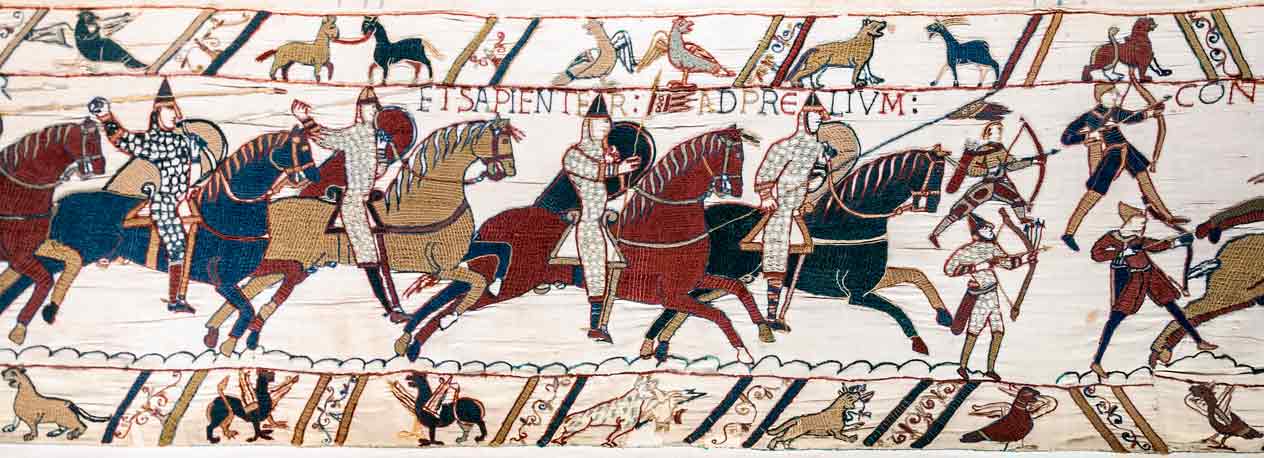

Alla vigilia della prima Crociata, sotto la guida di Guglielmo il Conquistatore, i normanni si impadroniscono dell’Inghilterra,sconfiggendo ad Hastings il re Harold.

Matilde, moglie di Guglielmo, da brava moglie allevata nel rispetto e nella stima del marito e abile anche nei lavori di cucito come si richiedeva a quel tempo alle donne, undici anni dopo, ci dice la tradizione, ricama in un arazzo (il cosiddetto arazzo di Bayeux) la scena della conquista.

L’arazzo, che ci è stato conservato, rappresenta quindi i soldati dell’epoca, sia a piedi che a cavallo. A parte gli arcieri che sono in tunica leggera, tanto i fanti che i cavalieri indossano un’ampia cotta a

scaglie o ad anelli piatti di ferro cuciti che ha tutta l’apparenza di essere una specie di tuta con i pantaloni che giungono sotto il ginocchio e con le mezze maniche.

Hanno lunghe spade, elmo conico di metallo con paranaso indossato sopra il camaglio (una specie di cappuccio sempre a piastre o anelli di ferro che copriva la testa e la gola); gli scudi sono di legno con rinforzi di metallo nel centro e sui bordi: i normanni li hanno a forma di mandorla molto

allungata; i sassoni li hanno a mandorla, ovali e rotondi; la fanteria inglese combatte con lunghe asce affilate; parte dei cavalieri ha la lancia che però non sembra usata per caricare, ma come semplice arma da getto.

Da notare che mentre i soldati in armatura sono abbattuti da violenti colpi di spada o sulla

nuca o sul collo, menati di taglio, i feriti da freccia sono in maggioranza colpiti in viso, molti addirittura in un occhio. Questo fatto può far supporre che le frecce non avessero forza bastante per trapassare l’armatura di piastre. Un colpo di spada, invece, poteva sfondare la cotta o, anche non sfondandola, stordire il nemico a tal segno da metterlo fuori combattimento.

Arazzo di Bayeux, dettaglio

Non diversamente dai normanni e dai sassoni della battaglia di Hastings (1066) dovevano essere armati i crociati che una trentina di anni dopo partivano per la conquista del Santo Sepolcro, impregnati di misticismo e di spirito d’avventura come si conveniva a un cavaliere dell’epoca.

Il cavaliere crociato è senza dubbio un personaggio singolare, poiché riassume in sé tutto un corredo di qualità fisiche e morali che sono la somma di quelle dell’uomo d’arme e d’onore germanico e cristiano. Nell’alto Medioevo, i popoli di stirpe germanica che si erano insediati nelle regioni che già avevano costituito l’Impero romano d’occidente erano stati soprattutto dei forti combattenti a piedi. Ma le invasioni dei popoli provenienti dalle steppe (unni, àvari, vandali) e poi la minaccia islamica (tutta gente che combatteva a cavallo e con risultati tremendamente positivi) avevano introdotto l’uso della cavalleria anche in Occidente.

Ormai anche in Europa, dall’inizio dell’VIII secolo, la forza risolutrice delle battaglie era costituita

quindi dalla cavalleria.

La battaglia di Poitiers del 732 con cui Carlo Martello ferma l’invasione saracena della Francia meridionale, è forse uno degli ultimi episodi bellici in cui la fanteria assume un ruolo importante.

Infatti, è proprio la fanteria franca, solida, coraggiosa, impavida, che forma il muro contro cui si

infrange la carica della cavalleria nemica. Però sono i cavalieri di Carlo che, attaccando i saraceni e mettendoli in rotta definitiva, danno la giornata alle armi cristiane.

Questo prevalere della cavalleria nell’esercito medievale comporta una conseguenza: l’esercito sarà formato da chi può procurarsi il cavallo sia per censo che per nobiltà. Essere cavaliere non era perciò in principio sinonimo di nobiltà. Ma poi al cavalierato si congiunge il continuarsi della tradizione germanica della consegna delle armi già citata da Tacito nel I secolo: abbiamo così i presupposti essenziali per la creazione della cavalleria come associazione legata alla

vita di corte, che però compare tardi e cioè verso la fine dell’XI secolo, quando già la prima Crociata batteva alle porte.

Prima di quest’epoca, a parte il censo o la nobiltà delle origini, cavaliere era semplicemente

sinonimo di soldato a cavallo e cioè di componente il nerbo dell’esercito feudale

(anche se nobile) e non specificava l’appartenenza a una quasi corporazione, un’istituzione autonoma, quale fu in effetti la cavalleria nel suo significato più alto. Significato che noi ritroviamo, però, soltanto negli ordini religioso-cavallereschi (i Cavalieri di San Giovanni, Templari, Teutonici) che risultano svincolati da ogni soggezione feudale.

Quanto si è detto riflette le condizioni storiche in cui si generò la Cavalleria e nelle quali visse fino al suo decadere, condizioni che non sono rispettate però dalla tradizione letteraria.

Il cavaliere feudale era tenuto ad alcune norme che si riassumevano nella fedeltà al sovrano, onestà di costumi, culto e difesa della giustizia in nome dei principi della Fede. Ora tutto questo è messo in discussione proprio negli anni a cavallo del Mille, quando l’intero sistema feudale comincia a scricchiolare proprio perché lo spezzettamento dei feudi ha creato una miriade di territori indipendenti che cercano di sfuggire con ogni mezzo al vassallaggio nei riguardi dei re e dei feudatari maggiori.

È forse in questo degenerarsi di un costume per il quale la fedeltà al sovrano e i retti costumi erano profondamente sentiti che si può ricercare l’origine dei poemi cavallereschi infarciti di personaggi senza macchia e senza paura che avrebbero dovuto servire da esempio agli insolenti cavalieri del tempo: insomma, quasi una letteratura propagandistica. È in questo periodo che si canta la figura del cavaliere errante, figura che probabilmente non è mai esistita o se è esistita si rifà ai turbolenti

e rissosi cavalieri del X secolo, di cui troviamo l’esempio soprattutto in Francia, terra dove il principio della individualità dei feudi creava tutta una pleiade di piccoli nobili (i cadetti) che non avendo terra, ma potendosi procurare cavallo e scudieri, correvano il mondo all’avventura spinti dalla povertà e dalla avidità di guadagnarsi anch’essi un regno sia pure piccolo.

Se già fin dal tempo carolingio, quando in determinati casi il re consegnava le armi al cavaliere nella cerimonia dell’addobbamento, questa avveniva sotto il crisma religioso (benedizione delle armi), è soltanto nell’XI secolo che la Chiesa, forse timorosa della brutta piega che stava prendendo la Cavalleria, interviene decisamente, e la nomina a cavaliere insieme all’addobbamento assume quasi il valore di un sacramento, attraverso il quale l’addobbato si assumeva l’obbligo di credere negli insegnamenti della Chiesa, di difenderla contro gli infedeli, di servire la giustizia, di essere magnanimo, di non mentire, di proteggere i deboli e gli oppressi e infine di non indietreggiare davanti al nemico. Ce n’è d’avanzo per fare un santo a seguire tutte queste norme, ma di santi la Cavalleria ne ebbe ben pochi!

Ad ogni modo, in tutto questo si possono trovare i presupposti ideali che condussero i cavalieri cristiani in Terrasanta a combattere gli infedeli.

Poi c’erano quelli contingenti (i turchi succeduti agli arabi non rispettavano i pellegrini che andavano a visitare il Santo Sepolcro) e infine quelli pratici: la Crociata era un’ottima occasione per i cavalieri cadetti, di cui si è detto più sopra, per guadagnarsi un po’ di terra.

La prima Crociata ebbe esito fortunato, pensiamo, per due ragioni: perché poté approfittare delle divisioni esistenti tra i vari regni musulmani e perché era animata da una determinazione e da un coraggio di cui raramente troviamo riscontro nella storia.

Il combattente islamico che agiva sulla propria terra – e che in teoria era probabilmente miglior soldato del cristiano – fu sconfitto e i luoghi santi furono conquistati dai cristiani, che naturalmente

divisero i territori di cui erano venuti in possesso in vari regni maggiori e minori sotto la guida del re di Gerusalemme.

Il contatto con gli arabi e le esperienze belliche al di fuori di quella che potremmo definire la provincia guerresca europea, portarono delle innovazioni nell’armamento occidentale che assumeranno ben presto un’importanza sostanziale per ciò che riguarda soprattutto

la difesa del corpo.

È dopo la prima Crociata, infatti, che si diffonde in Europa la maglia di ferro fino ad allora tipicamente saracena, ma derivata dalla maglia sassanide. Ben presto l’armatura occidentale a piastre o ad anelli piatti cuciti su un supporto di stoffa o di pelle, verrà abbandonata per coprire l’intera persona, e sostituita dalla maglia di ferro o d’acciaio. Piastre e anelli piatti rimarranno però fino a tarda epoca per la costruzione di corsetti a difesa del busto (giachi) o per guanti o cappucci o collari allargati per riparare il collo e la sommità delle spalle.

Che cos’era questa maglia di ferro? Era il frutto di un lavoro paziente e preciso che dava come risultato una difesa molto superiore a quelle fino allora in uso.

Il fabbro armaiolo preparava tanti anelli aperti di filo di ferro (o, nei casi di maggior pregio, di acciaio) a sezione rotonda o romboidale; le due estremità aperte dell’anello venivano schiacciate, poste una sull’altra e forate. Dopo di che si procedeva alla costruzione della

maglia, eseguita su misura, infilando un anello dentro l’altro e chiudendoli mediante una spinetta di acciaio nei due buchi, ribattuta a caldo. Il particolare aspetto della ribattitura fece sì che queste maglie fossero dette “a grano d’orzo”.

La robustezza di una tale maglia era enormemente superiore a quella delle cotte a piastre o ad

anelli cuciti. Non solo, ma il cavaliere che la indossava aveva un’enorme facilità di movimento

(limitata soltanto dal notevole peso).

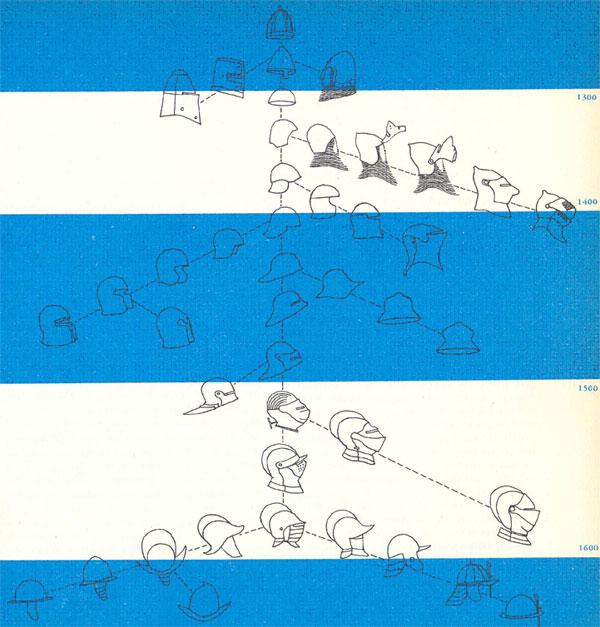

Con l’adozione della maglia di ferro ad anelli ribattuti le difese del corpo aumentarono.

Se i normanni di Hastings avevano la cotta che li copriva fino alle ginocchia e dalle ginocchia in giù erano riparati soltanto da pesanti calze di stoffa avviluppate in strisce di cuoio, dopo la prima Crociata e con l’adozione della maglia, il cavaliere cristiano si ricoprì interamente di ferro comprese le gambe.

Usbergo o cotta di maglia si chiamò il lungo camicione che copriva il corpo e le braccia. Anche la testa fu ricoperta dalla maglia di ferro con cappuccio (camaglio) che scendeva a riparare

le spalle; anteriormente aveva un prolungamento che fissato al paranaso dell’elmo difendeva la parte inferiore del volto.

Insomma, il cavaliere del XII secolo è già tutto coperto di ferro.

L’elmo stesso, che prima era costruito a forma conica e di segmenti triangolari di metallo fissati tra loro con chiodi ribattuti, si ricava ora da un sol pezzo di ferro, pur mantenendo la forma conica: e ne guadagna in robustezza con grande soddisfazione, pensiamo, di chi doveva portarlo in testa.

Migliorate le difese dell’uomo si pensò a quella della cavalcatura. Le prime difese applicate al cavallo risalgono al XIII secolo e sono da collegarsi a un fatto che si verifica tanto in Medio Oriente che in Europa: la presenza sul campo di fanterie ardite e ben armate d’armi d’asta e l’importanza che negli eserciti andavano assumendo i balestrieri e gli arcieri.

In Europa il lungo arco gallese in legno di tasso lanciava frecce a qualche centinaio di metri e

la balestra aveva una precisione e una potenza di tiro talmente elevate che addirittura un concilio vaticano ne aveva vietato l’uso nel 1139 (divieto che naturalmente non fu affatto rispettato).

In quanto al Medio Oriente, gli arcieri a cavallo e a piedi costituivano la parte più valida degli eserciti saraceni.

Questi combattenti non rispettavano certo le regole di combattimento cavalleresche che volevano la battaglia frantumata in tante singolar tenzoni tra cavaliere e cavaliere nelle quali, per un tacito accordo che diremmo di classe, la cavalcatura non doveva essere colpita sotto pena di essere tacciati

di fellonia.

Uno storico arabo descrivendo la disfatta dei cristiani al comando del normanno Ruggero d’Antiochia nella battaglia di Balat del 1119 dice che sul campo vi erano carogne di cavalli « irte come ricci per i dardi in esse confitti ». Per l’arciere era più facile infatti fermare il cavaliere alla carica facendogli franare sotto la cavalcatura, che colpendo il cavaliere stesso difeso dalla cotta d’arme e dallo scudo.

Difendere la cavalcatura divenne perciò una necessità.

Questo si ottenne in un primo tempo coprendola con ampie gualdrappe imbottite sul collo e sulla groppa, a volte rinforzate con cuoio e anelli di ferro. Ma poi si adottò anche per il cavallo una barda di maglia di ferro. Dal XIII secolo in poi l’armatura si svilupperà perfezionandosi e irrobustendosi

tanto nei riguardi dell’uomo che in quelli del cavallo.

La stessa sella, che dal periodo carolingio era munita di ampi arcioni entro cui sedeva il cavaliere, si ingrandisce e si rafforza: l’arcione posteriore si innalzerà fino a raccogliere le anche del cavaliere; quello anteriore si amplierà a difendere il basso ventre e vi saranno appese la spada e la mazza d’arme o la scure.

La sella così ampliata permetterà l’uso della carica con la lancia che si risolve in uno scontro tanto violento da rischiare di mandare a gambe all’ aria anche il migliore dei cavallerizzi.

Questa soluzione è conseguenza anche del diffondersi dei tornei cortesi, in cui i due contendenti si affrontano alla lancia, divisi da una staccionata: un tipo di combattimento che prevedeva la caduta di uno dei due dopo una o più cariche e relative lance di frassino spezzate.

In questi secoli di ferro – in cui a chi voleva guerreggiare si può dire che bastasse voltare l’angolo di casa per trovare da menar le mani – il contendere era tanto connaturato nell’animo degli uomini che era considerato un fatto addirittura sportivo. Ogni occasione era buona, quando si era in pace, per ritrovarsi e combattersi l’un l’altro per gli occhi di una dama o semplicemente per dar prova di abilità o di valore. L’usanza di torneare ammetteva in antico addirittura la lotta all’ultimo sangue, tanto che la Chiesa e anche qualche sovrano timoroso di perdere i suoi uomini cominciarono a proibirla. Il concilio ecumenico del 1139 minacciava pene severissime ai trasgressori, concludendo

che se in queste feriae qualcuno fosse colpito a morte «benché non gli sia negato, se lo richiede, il viatico, tuttavia non gli sarà concessa sepoltura religiosa».

Tuttavia, queste proibizioni non ottennero gran che. Erano troppi coloro che con Bertrand de Born, poeta e cavaliere, signore del castello di Hautefort nel Périgord, cantavano: «Vi assicuro che non tanto mi piace mangiar bene e dormire, quanto sentir gridare da tutte le parti: “Dalli! Dalli!”; e veder nella selva errare cavalli con la sella vuota, e urlare: “Aiuto! Aiuto! “, e veder cadere nei fossi la plebe e i nobili sull’erba, e morti col petto trapassato dai tronconi di lance ancora muniti di pennoncello… ». E non tutti coloro che condividevano le idee del buon Bertrand finirono, sia pure dopo un’esistenza di lotte e di intrighi, col morire frati in un convento, come appunto

avvenne al nostro sire di Hautefort, nei primi anni del 1200. Poteva accadere che la loro sorte fosse quella di un Rinaldo di Chàtillon, il quale visse alla Bertrand de Born “prima maniera” addirittura in Terrasanta. Ma Rinaldo apparteneva evidentemente a quella categoria di crociati per i quali la lotta contro i saraceni poteva benissimo accordarsi col proprio tornaconto.

Signore del Kerac, una solida fortezza costruita ai confini della Siria, egli teneva nel suo castello corte bandita quando non era impegnato in imprese che ancor oggi hanno del favoloso. Padrone di una terra attraverso cui passavano carovane e carovane di arabi diretti alla Mecca, egli non si peritava di taglieggiarle senza pietà un po’ perché era stato prigioniero dei saraceni

ad Aleppo subendo angherie di ogni sorta, un po’ perché, diciamolo chiaramente, aveva l’anima del predone. Era però anche un fortissimo combattente, come dimostrò alla battaglia di Ascalona del 1177 quando i crociati al comando del diciassettenne Baldovino IV re di Gerusalemme, il re lebbroso, inflissero una severissima disfatta a Saladino e ai suoi mamelucchi.

Rinaldo fu uno degli artefici della vittoria e fece una vera e propria strage di nemici. Buon per

lui se fosse riuscito a uccidere anche Saladino; ma questi si salvò e in seguito poté rifarsi, come si sa, della sconfitta subita.

Bibliografia

Cimarelli Aldo, Armi bianche, 1969

Calvini Nilo, Balestre e balestrieri medievali in Liguria, ed. Casablanca, 1982.